こんにちは!武藤(むとぅ)です。

今回はまずこの文章コンテンツ”立志塾の教科書”について説明をしていきます。

「まずは全体像をざっくりと把握したい!」

「改めて全体像に立ちかえりたい!」

「自分の興味ある分野を探したい!」

などの方に向けて、幹となる部分をお伝えできればと思いますので、よろしくお願いします!!

立志塾の教科書とは

まず立志塾ってそもそも何!?

という疑問が聞こえますので手短に説明します。

僕がお世話になっている伊藤研人という侍みたいな人が元々2018年に一度立ち上げたリアル教育プログラムが”立志塾”です!

その内容を、文章コンテンツとして再編集しているのがこの”立志塾の教科書”。

当時大学4年だった僕自身も1期生として受講し、満足度が高すぎたので今でもこんな形で関わっています(笑)

立志塾とは文字通り「志を立てる塾」です。

自分の内面を深く知り、

世界への理解を広げ、

その結び目に志が立つ。

つまり、「自分が本当にやりたいこと」と、「世界で本当に必要とされていること」の交点が人生を賭けて歩んでいく「志」になります。

リアルの講座ではそのために必要な幅広い知識を1日8時間以上に及ぶ講義で学んでいました!(具体は後ほど)

そして、その内容を細分化して少しずつまとめていくのが今回の”立志塾の教科書”です。

なぜやるのか

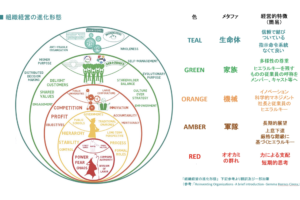

まずは前提として、社会構造が大きく変化した(し続けている)こと、そして対症療法ではなく、根本的により善い世界に向かっていくために、本質的な教育が必要であることについてお話ししていきます。

現代社会の現状と課題

世界的な潮流の変化

産業革命から250年ほど経った現代はVUCA 1の時代とも言われ、過去と比べても変化が加速する社会に突入しています。それに伴って人類規模、日本、個人の価値観も大きく変化せざるを得ない状況です。コロナウィルスのパンデミックも象徴的ですね。

人類としては、環境問題、武力衝突、経済格差、テクノロジーの扱いなど、もはや国家単位で考えるのではなく人類共通の課題に向き合う必要性に迫られています。環境や軍事を例にしてみても、一つの国の利益によって他の多くの国が割を喰い、下手をすれば滅ぼし合い絶滅してしまう状況なのは想像に難くないでしょう(原子力や莫大な消費による環境負荷など)。

当たり前ですが地球の資源の量は有限であり、これまでのように短期的な視野で発展を進めているだけでは、人類そのものにとって致命的な打撃になりかねないのです。人類は500万年以上の歴史で初めて(ホモサピエンスとしては25万年前後)、人類という括りでのコンセンサス、自然と調和した持続可能で長期的なビジョンが必要とされています。

「生き残るのは最も強い者や最も賢い者ではなく、変化に最もうまく対応できる者だ」

チャールズ・ダーウィン

日本の立ち位置

東アジアの沿岸沖に位置する島国”日本”。実は2500年以上途絶えることなく続いた最も歴史のある国です。その歴史の中で独特の文化を醸成してきましたが、思想的には神道のアニミズム的精神を土台としつつ、時代に応じて仏教や儒教などを取り入れて柔軟に変化し”武士道”と呼ばれる思想形態を築いてきました。

現在は無宗教と自覚している人々がほとんどではあるものの、昔からの慣習で神道的行事は多くの日本人が参加し(初詣や七五三など)、ハロウィンやクリスマスを祝ったりと、文化を取り入れて日本独自の形にしていく”和の精神”とでも呼べる感覚は残っています。他国の人から見ればどんな思想なのか非常にわかりにくいと思われる慣習でしょう。

直近の歴史だけを見ても、欧米列強の技術や思想について積極的に取り込んで発展することで、他の国々が植民地として諸国の支配下に置かれる中でも独立を保ち続けてきました。日露戦争でロシアを破り名実ともに先進国としての立ち位置を獲得。第二次大戦では、歴史上で唯一の原子力の爆弾被害を受け敗戦国となりましたが、昭和の経済復興でGDP第2位まで復興を果たすなど、危機に陥ってからも諦めることなく技術や思想を貪欲に取り込み発展する底力を持った国であると言えるかもしれません。

現状の日本はどうでしょうか?

GDPは中国に抜かれ、失われた30年と呼ばれた平成の時代が終わり令和の時代に突入しました。少子高齢化が進み、若者の鬱や自殺が増え、昭和のどんどん前に進んでいくムードとは対照的な、先の見えない不安による停滞した空気が社会全体を覆っているように思えてなりません。

この答えのない世界では、創造性や生きがいを発揮していく人材が社会的にも求められています(文部科学省では「価値創造人材2」として定義しています)。人口的・経済的・軍事的に考えてもこのままの形で発展を続けた先に日本が独自の国際的ポジションを獲得するのは難しいと言わざるを得ません。しかし、歴史的・文化的背景を活かし平和国家としてのアイデンティティを創ることはできると考えています(詳しい議論は講座等でぜひ行いましょう!)。そのためにもまずは価値創造人材と呼ばれるような素養を日本人一人ひとりが身につけていく必要があるでしょう。

個人の生き方

前述したように、世界的にも国としても大きな変化の時代に突入する中で、個人の生き方はどう変わるでしょうか。コロナウィルスの影響もあり多くの人が急激な生活環境の変化を体感したことと思いますが、仕事の進め方は象徴的な変化でしょう。場所や時間にとらわれずプロジェクト単位で仕事を進めていくような形にシフトしてきています。

また、働く目的もかなりの変化を遂げました。昭和の唯物論的な幸福感(マイホームやマイカーなど物を得ようとすることによって幸せになろうとする価値観)から、ワークライフバランスという言葉にも表れている通り、仕事と趣味のバランスをとって自分の楽しみや生きがいへと価値を置く、ある種の個人主義的な幸福を求める人たちが増えてきています。

このように、より個人が自由に自分のスキルややりたいことを活かしながら、社会に貢献してお金を受け取る形にシフトしてきている現代。そう聞くと非常にやりがいのある社会のように思えますが、大きなリスク・不安定性も抱えているように思います。

それはスキルの賞味期限が短いことです。

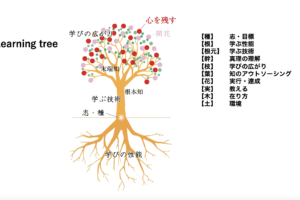

つまり、前述のダーウィンの言葉ではないですが、変化に対応できる者でないと生き残ることが難しいのです。5年前に最先端だったスキルはすでに使い物にならないものも多いでしょう。変化の激しい現代では学び続ける力(独学力)が最も必要とされていると言えるかもしれません。

その中でもより重要なのが前述した価値創造人材然り、廃れない人間力と教養の必要性です。インターネットにより国際的な隔たりもなくなり、多様な価値観を受け入れながら自分で考えて本当のやりがいを追求していかなくてはなりません。その前提としてこの世界の中で自分自身がどう生きるのか、歴史や宗教などの幅広い外界をどこまで深く知り理解できるのかは基礎として考えて学び続ける必要性があるのです。

本質的教育の必要性

最初の結論に戻りますが、立志塾では個人個人がそれぞれの志を持って人生を歩んでいくことに焦点を当てています。

「自分の内面を深く知り、世界への理解を広げ、その結び目に志が立つ。」

個人の幸せ・やりがいの面で見ても、マクロな時代の流れとして見ても各々が自ら志を立てることの必要性がある社会へと変わってきました。

もちろん徐々に新しい取り組みも増えていますが、日本の義務教育などのシステムは、これだけ創造的な人材の必要性が叫ばれる昨今になっても、型にはめて効率的な工場労働者を生み出す教育から大きくは変化できていません。

「個人の本当にやりたい事は何なのか」を深ぼることもないですし、道徳の授業も形だけのものになっています。単語の暗記ではなく「大きなストーリーとして何が世界で起こっているのか」といった構造的な理解を促すような科目同士のつながりや立ち位置の理解も無い。

自分の心と徹底して向き合い、世界のリアルを体感できるような本質的な教育が必要だと考えて、この”立志塾”というプログラムは生まれました。次項では実際にどんな学びをしていくのかもう少し深く解説したいと思います。

立志塾で学ぶこと

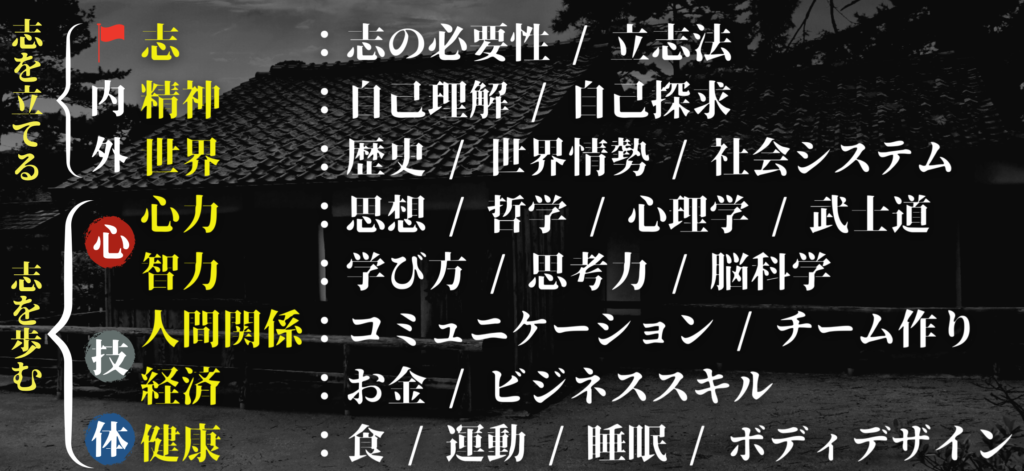

立志塾では、まずもちろん「志を立てること」に焦点を当て、自分の内面を深ぼることや、世界について広く理解していくことを学んでいきます。

もちろん立てただけで終わらせるのは本末転倒。「志を歩むこと」にも取り組む”心・技・体”を高めていくための科目も学びます。

大まかにではありますが見ていきましょう!

志を立てること

志について(志の必要性/立志法)

まずは立志塾の大テーマである「志」について学びます。

その必要性についてはこのページでも多く触れましたが、それ以外の角度からも志を持つ意義や、志を具体的にどう立てていけばいいのかについて考えていきましょう。

精神(自己理解/自己探求)

人の精神について学ぶことで自己理解・自己探求を深めます。

具体的には、

- 心とはそもそも何か

- 歴史的に人が心とどう向き合ってどう捉えてきたのか

- 心についての文化による捉え方の比較

- 科学的に見る心とは

- 心と外界(周囲の環境や体環境)の関係性

- 自分の心とどう向き合うのか

といった内容です。そもそも人の心とはどんな性質を持つのか。

見えないからこそさまざまな捉え方をされている「心」。

じっくり考え、自分が心からやりたいことを探求しましょう。

世界(歴史/世界情勢/社会システム)

周囲を取り巻くこの世界。簡単には捉えきれない複雑な糸が絡まってできています。

さまざまな角度から捉えていくことで全体像と現状をありのままに見、世界で今本当に必要とされている事は何かを考えていきます。歴史を広く知ることが未来を広く知ることに繋がるからです。歴史という記憶を前提として持った上でこの先の未来に何を残していくか考えていきましょう。

具体的には

- 生物史

- 地球史

- 宗教史

- 生物的事実の歴史

- 人間社会の歴史

- 経済

- 政治システム

- 世界の現状(時事)

- テクノロジー

などについて学んでいきます。自分達のルーツを知り、多角的な視点で世界の現状をありのままに見て、より良い選択肢を生み出していきましょう!もちろん通史だけでなく個別の事柄など好奇心の赴くままに多くを学んでいくことを目指します。

志を歩む事

心(心力・智力)

心の章は精神と近い部分も大いにありますが、ここではより抽象度の低い個別の事柄について学んでいきます。

例えば

- 西洋/東洋思想

- 哲学

- 心理学

- 脳科学

- 学び方

- 思考力

- 日本人として学ぶべき武士道

などです。

技(人間関係・経済)

技の章ではより生活に関わるスキルの部分で、基礎的なものを学びます。

- コミュニケーション

- チームビルディング

- お金について

- ビジネススキル

体(健康)

体の章では私たちの体について「本当に健康的で幸福に生きるには」という観点から掘り下げて学んでいきます。

- 体とは何か

- 生命とは何か

- 健康な体とは何か

- 腸内細菌などの微生物について

- 食事について

- 姿勢や呼吸などの習慣について

- 運動について

- 病気や薬について

生きていく上で根本となる「自分の体」。あらゆる角度から自分を見つめ直し、より善く生きるための知識を学んでいきましょう。

まとめ

長くなりましたがいかがだったでしょうか。

なかなか壮大なプロジェクトであることがわかっていただけていたら嬉しいです(そしてワクワクしてくれるとなお嬉しいです)。「自分と世界を深く広く知る。」この言葉を本当に突き詰めて学んでいこうというのがこの塾のコンセプトであり、それぞれが自分らしく社会に貢献して幸せに生きる「志」を持ちそれに生きていくことに繋げていきたいと願っています。

この膨大な量の知識は一生学び続ける必要があるでしょう。だからこそやりがいのあることですし、みなさんと一緒に深めていけたなら最高です。たくさんの方の意見を取り入れて日々アップデートをし、より良いテキストに仕上げていけたらと思っていますので、よろしくお願いいたします!

どうもありがとうございました!

- VUCA(ブーカ)とは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字からとった言葉。変化が複雑で早く、不確実で予測不可能なこと。

- 共通して求められる能力としては、研究開発活動への関与の度合い等により程度の差はあるものの、高い専門性に加え、柔軟性、創造力、実践力、 マネージメント力、国際対応力、社会とのコミュニケーション力などが考えられる。また、高度化・多様化する我が国社会において、幅広い教養と多角的な視点から物事を総合的に判断する能力が重要であることは言うまでもないが国際化の進展に伴い、英語や中国語などの外国語を実践的に活用する能力 も不可欠な素養となってきている。(文部科学省HP「現状と課題」より引用)

Thanks for sharing!